Генеральный директор российского Союза мороженщиков Валерий Елхов рассказал «Голосу России» о том, почему советское мороженое имело необычайный вкус и сколько можно съесть прохладного лакомства, чтобы не заболеть

Генеральный директор российского Союза мороженщиков Валерий Елхов рассказал «Голосу России» о том, почему советское мороженое имело необычайный вкус и сколько можно съесть прохладного лакомства, чтобы не заболеть

Скачать аудиоверсию интервью

— Валерий Николаевич, мы поздравляем всех членов вашего Союза с 10-летним юбилеем. Летом в такую жару о мороженом говорить более чем приятно. Кстати, сейчас я смотрю данные. История этого лакомства насчитывает более пяти тысячи лет. Говорят, что уже в древнем Риме император Нерон позволял себе этот десерт. Чем мы хуже? Десять лет — хорошая дата, круглая. Расскажите, как начиналось объединение предприятия вашей отрасли? Что подтолкнуло вас к созданию Союза мороженщиков?

— Подтолкнула, наверное, некоторая бесхозность на этом рынке. Потому что прекратило действия министерство, которое раньше занималось этими проблемами. Я имею в виду производство молока, сливочного масла и одновременно мороженого. Все было в одном министерстве, а потом это раздробилось на несколько, так скажем, разных структур, и единого органа не было. В результате предприятия остались один на один с собственными проблемами. И остро чувствовалась необходимость вот такой структуры, которая была бы в данном случае на общественных, по сути дела, началах, взялась бы за их проблемы. Собственно, эта главная задача — представление интересов, защита интересов мороженщиков — была поставлена во главу угла создаваемой организации, которая получила название Союз мороженщиков России.

— Валерий Николаевич, но вот за эти 10 лет остались какие-то нерешенные вопросы? Определились ли вы окончательно с ГОСТами на продукты, классификацией видов мороженого?

— Безусловно, за это время многое сделано. Вы совершенно правильно подчеркнули ГОСТы. Нам удалось подготовить национальный стандарт — ГОСТ на мороженое молочно-сливочный пломбир. Есть очень четкое разделение. Гостовское мороженое, значит, оно на молочной основе, не ошибетесь.

— А остальное?

— Есть технический регламент на молоко и молочную продукцию. Хотя это очень сложный документ и с ним еще идет работа. Дискуссии проводим и т.д. За это время мы решили вопросы льготного налогообложения мороженого, в частности, с НДС. Вот уже 15 год проводим праздник мороженого в Сокольниках. Проводим свою выставку, издаем свою газету. И сегодня в составе Союза около 170 организаций. Все основные производители мороженого, которые обеспечивают примерно 86 процентов общего производства в России. Вот какова наша структура сегодня.

— То есть получается, что с ГОСТами на фруктовое мороженое пока еще непонятно что-то?

— Нет. На самом деле понятно, что их надо разрабатывать. Другое дело, что нет пока финансирования. Но вот на днях было заседание правления, приуроченное к этим проблемам. И принято решение, что мороженщики выделяют средства на разработку еще четырех ГОСТов. У нас будут ГОСТы отдельно на шербет, сорбит, фруктовое мороженое, на мороженое с растительным жиром. В ближайшее время такая работа уже начинается.

— А как вы вообще осуществляете контроль за качеством?

— Эта работа такая, скажем, многогранная. Здесь, с одной стороны, контроль. Это органы Роспотребнадзора, в частности, в Москве Росинспекции по качеству продовольствия. Мы проводим проверки. То есть выборочные закупки продукции непосредственно от торговой сети. Значит, проверки в аккредитованной лаборатории независимой. И потом принятие мер — и штрафы, и снятие с реализации продукции из-за разбора полетов. Кроме того, мы проводим обучение специалистов. Если нас предупредили о нарушении, значит, издаем уже свою газету с советами, рекомендациями специалистов. Мы ведем реестр масложировых систем, которые годны для мороженого. А для этого проверяем образцы этой продукции, а потом уже рекомендуем предприятиям закупать тот или иной продукт для производства мороженого. Здесь много вопросов.

— В такую жару, наверное, портится мороженое?

— Нет. Не мороженое портится. Бывают случаи, когда выходит из строя техника. Я вот буквально сам вчера был в одном магазине, смотрю лар пустой. Я говорю, а что случилось, у вас мороженого не хватает. Нет, говорят, вышел из строя. Очень жарко, магазин не приспособлен, очень тесное помещение. И в этих условиях, хоть они и проветриваются, двигатели просто выходят из строя, техника. Бывает, и не выдерживают автомобили, которые развозят мороженое. Они порой бывает 20-25 точек в день обслуживают. И эта эфтетика, которая держит холод, да, порой тоже не выдерживает сутки, чтоб проехать. Не хватает запаса прочности. Допустим, на улице ларь стоит, при прямых лучах стекло не выдерживает. А так на самом деле все качественно, нормально.

— И безопасно?

— Да, безусловно. У нас же консервант — холод, ничего лучше не надо.

— Любят мороженое и дети, и взрослые. Но вот полезен ли этот десерт для здоровья? Вот в чем вопрос?

— Безусловно, полезен.

— Но в чем польза?

— Это очень многогранный продукт. В маленьком рожке могут сочетаться и масло, и молоко, и фрукты, овощи, ягоды. В зависимости от того, какое это мороженое. Это хорошо сбалансированный продукт. Высока его пищевая ценность, безусловно. Там есть полезные насыщенные, ненасыщенные кислоты и т.д. и т.п. Можно много об этом говорить. Особенно сейчас популярными становятся виды мороженого, которые рассчитаны на здоровый образ жизни.

— Это какое?

— Скажем, с заданными свойствами. С повышенным содержанием витаминов. Допустим йодированное мороженое. Мороженое с повышенным содержанием кальция, калия, то есть веществ, которые полезны с точки зрения профилактики для организма. С пониженным содержанием жиров, без холестерина, без сахара для диабетиков. Вот сейчас очень много таких видов мороженого появилось.

— Вы говорите, что добавки становятся полезнее, технологии лучше.

— Конечно, конечно.

— А все-таки такого вкусного, как раньше, мороженого нет по-прежнему. Как вы думаете, в чем феномен советского мороженого, того, что мы помним с детства?

— Но тут можно поспорить есть оно или нет. На самом деле, конечно, нам всем помнится мороженое одно. Раньше ведь другого мороженого, кроме сливочного, молочного, пломбира у нас не было. Ярко выраженный молочный вкус — вот то, что отличает мороженое. Я вам советую, скажу, отберите и покупайте мороженое, выполненное по ГОСТу. Это то мороженое, которое раньше было.

— Мороженое каких производителей вы советуете? У кого лучшее соотношение цена-качество-вкус?

— Я думаю, что у крупных производителей всегда это соотношение лучше. То есть, на единицу продукта меньше будет затрат. Лидеры рынка, их у нас пять- шесть, можно назвать сразу. Это «Инмарко», «Русский холод», «Талосто». Если говорить о лидерах, то «Нестле» здесь же. То есть эти 5-6 компаний сегодня производят половину российского мороженого. У них серьезные лаборатории, которые гарантируют оценку и качество продукции, в том числе и сырьевого состава и т.д.

— Насколько отечественное мороженое отличается от того, что предлагают зарубежные производители? Какое лучше?

— Наше мороженое получается все-таки с повышенным содержанием наножира. Все-таки западники как-то уже ушли от таких животных составляющих. Они больше потребляют мороженое на растительных жирах, там нет холестерина. У нас мороженое жирнее и слаще, скажем так.

— Скажите, а какое мороженое любимое у россиян? Есть у вас такие данные?

— Пломбир. Шоколадное, ванильное — это совершенно точно. Все отмечают, мы анкетирование проводим.

— А сколько мороженого в России съедают за лето, за зиму? Отличаются эти цифры?

— Конечно. В России производится и съедается примерно 400 тысяч тонн мороженого. Соотношение зима-лето примерно 30 и 70 процентов. То есть зимой продается 30 процентов мороженого, а вот весенне-летний период остальные 70. То есть основная доля. Но вот в такое нормальное и теплое время, конечно, рекорды бьются. Это совершенно точно. Вот еще Москву, допустим, взять. В среднем Москва потребляет примерно 45 тысяч тонн мороженого в год. То есть здесь продается зимой примерно 60 тонн, а летом — 190 тонн. Сейчас, в этот жаркий сезон, примерно 250 тонн в день продается, смело можно сказать.

— Сколько порций мороженого съедает человек за год?

— К сожалению, мало. Съедает немногим, ну, около трех килограмм, будем говорить. Если на сто грамм поделить, вот вы и получите.

— Как вы считаете, сколько вообще мороженого можно съесть за один раз? Сколько порций?

— В разумных пределах, конечно, не скажу точно сколько. Две-три порции за раз съесть, как нечего делать. У нас на празднике мороженого по десятку порций за день съедают.

— А рекорды есть какие-то?

— Честно говоря, мы не проводили подобных конкурсов. Все должно быть в меру. Но то, что мы, россияне, пока мало едим мороженого, это совершенно точно.

— Мы исправимся, Валерий Николаевич.

— О, я надеюсь и с вашим призывом тоже. А мы обеспечим поставки в любых количествах. Нет проблем.

— Мы благодарим вас за то, что вы поднимаете нам настроение своей работой. Обязательно сегодня съедим по мороженому за ваше здоровье.

— И поддержите нашу отрасль. Вам спасибо.

Источник: Голос России

Новая структура призвана привлечь в Кузбасс ученых с мировым именем, специализирующихся на изучении угольной отрасли, сообщил губернатор области Аман Тулеев.

Специальные роботы для тушения пожаров в скором времени будут запущены в серийное производство. Опытные образцы уже прошли испытания на полигонах в окрестностях Сарова.

Специальные роботы для тушения пожаров в скором времени будут запущены в серийное производство. Опытные образцы уже прошли испытания на полигонах в окрестностях Сарова. Председатель Правительства РФ Владимир Путин утвердил

Председатель Правительства РФ Владимир Путин утвердил

Павильон Российской Федерации на ЭКСПО-2010 в Шанхае принял в июле более 1,3 тысяч высокопоставленных гостей из разных стран. об этом сообщили в дирекции павильона.

Павильон Российской Федерации на ЭКСПО-2010 в Шанхае принял в июле более 1,3 тысяч высокопоставленных гостей из разных стран. об этом сообщили в дирекции павильона. Министр обороны Перу Рафаэль Рей рассказал «Голосу России», почему для его страны подходят именно российские вертолеты

Министр обороны Перу Рафаэль Рей рассказал «Голосу России», почему для его страны подходят именно российские вертолеты Американская компания Global Remediation Group, LLC и Тюменское ООО «НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов» (ООО «НИИ ЭиРИПР») подписали контракт, по которому тюменцы проведут в Мексиканском заливе комплекс работ по ликвидации аварийного нефтяного разлива, переработке нефтяных отходов и очистке береговых территорий США, пострадавших от техногенной катастрофы, сообщила РИА Новости во вторник специалист по маркетингу НИИ Елена Филипчук.

Американская компания Global Remediation Group, LLC и Тюменское ООО «НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов» (ООО «НИИ ЭиРИПР») подписали контракт, по которому тюменцы проведут в Мексиканском заливе комплекс работ по ликвидации аварийного нефтяного разлива, переработке нефтяных отходов и очистке береговых территорий США, пострадавших от техногенной катастрофы, сообщила РИА Новости во вторник специалист по маркетингу НИИ Елена Филипчук. Россия присоединяется к ряду инициатив в области «чистой» энергетики, о которых объявлено на профильной международной конференции, проходящей в американской столице, сообщил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.»Проекты, о которых идет речь, соответствуют приоритетам энергетической политики президента и правительства России», — напомнил Яновский.

Россия присоединяется к ряду инициатив в области «чистой» энергетики, о которых объявлено на профильной международной конференции, проходящей в американской столице, сообщил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.»Проекты, о которых идет речь, соответствуют приоритетам энергетической политики президента и правительства России», — напомнил Яновский. Российский истребитель пятого поколения будет втрое превосходить самолеты предыдущего поколения по боевой эффективности. Об этом заявил на авиакосмическом «Фарнборо-2010» гендиректор компаний «Сухой» и «Миг» Михаил Погосян. Он также сообщил, что экспортный вариант Т-50, как еще называют этот самолет, будет значительно дешевле своих зарубежных аналогов.

Российский истребитель пятого поколения будет втрое превосходить самолеты предыдущего поколения по боевой эффективности. Об этом заявил на авиакосмическом «Фарнборо-2010» гендиректор компаний «Сухой» и «Миг» Михаил Погосян. Он также сообщил, что экспортный вариант Т-50, как еще называют этот самолет, будет значительно дешевле своих зарубежных аналогов. Председатель правительства России Владимир Путин 19 июля

Председатель правительства России Владимир Путин 19 июля  Российский вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России» в составе единой экспозиции корпорации «Оборонпром» представил на международном авиашоу Фарнборо (Farnborough-2010), стартовавшем в понедельник под Лондоном, новейшие проекты.

Российский вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России» в составе единой экспозиции корпорации «Оборонпром» представил на международном авиашоу Фарнборо (Farnborough-2010), стартовавшем в понедельник под Лондоном, новейшие проекты. Генеральный директор российского Союза мороженщиков Валерий Елхов рассказал «Голосу России» о том, почему советское мороженое имело необычайный вкус и сколько можно съесть прохладного лакомства, чтобы не заболеть

Генеральный директор российского Союза мороженщиков Валерий Елхов рассказал «Голосу России» о том, почему советское мороженое имело необычайный вкус и сколько можно съесть прохладного лакомства, чтобы не заболеть Россия быстро превращается в крупнейшего поставщика нефти в самый быстро развивающийся регион мира — Восточную и Юго-Восточную Азию.Россия значительно увеличила в последние недели объемы нефти, направляемой в страны этой части мира, включая Японию и Южную Корею, сообщило сегодня агентство деловых новостей

Россия быстро превращается в крупнейшего поставщика нефти в самый быстро развивающийся регион мира — Восточную и Юго-Восточную Азию.Россия значительно увеличила в последние недели объемы нефти, направляемой в страны этой части мира, включая Японию и Южную Корею, сообщило сегодня агентство деловых новостей  В подмосковном Жуковском завершился 1-й международный форум «Технологии в машиностроении-2010». Площадкой для масштабного мероприятия был выбран аэродром ЛИИ имени Громова, где проводится авиационно-космический салон МАКС. В выставочной программе участвовало 314 компаний. Форум посетил премьер-министр Владимир Путин, а также глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов, и некоторые другие крупные российские бизнесмены.

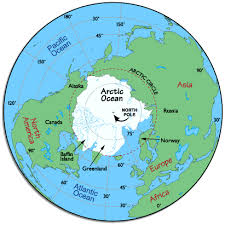

В подмосковном Жуковском завершился 1-й международный форум «Технологии в машиностроении-2010». Площадкой для масштабного мероприятия был выбран аэродром ЛИИ имени Громова, где проводится авиационно-космический салон МАКС. В выставочной программе участвовало 314 компаний. Форум посетил премьер-министр Владимир Путин, а также глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов, и некоторые другие крупные российские бизнесмены. Мировое сообщество сумело выработать устойчивую легитимную систему взаимоотношений по Арктике, а потому опасности, что эта территория станет зоной конфликтов и столкновений интересов, нет. К такому выводу пришли участники обсуждения «Окружающая среда и геополитика: будущее Арктики», которая состоялась в понедельник в британском Королевском институте международных отношений Чэтем-хаус.

Мировое сообщество сумело выработать устойчивую легитимную систему взаимоотношений по Арктике, а потому опасности, что эта территория станет зоной конфликтов и столкновений интересов, нет. К такому выводу пришли участники обсуждения «Окружающая среда и геополитика: будущее Арктики», которая состоялась в понедельник в британском Королевском институте международных отношений Чэтем-хаус. Необходимо исследовать способности озера Байкал к самоочищению, чтобы использовать их в различных местах, где происходит добыча нефти, и бывают разливы, заявил директор института геохимии имени Виноградова СО РАН Михаил Кузьмин на пресс-конференции, посвященной старту третьего этапа международной научно-исследовательской экспедиции «Миры» на Байкале».

Необходимо исследовать способности озера Байкал к самоочищению, чтобы использовать их в различных местах, где происходит добыча нефти, и бывают разливы, заявил директор института геохимии имени Виноградова СО РАН Михаил Кузьмин на пресс-конференции, посвященной старту третьего этапа международной научно-исследовательской экспедиции «Миры» на Байкале». О привлекательности сегодняшней России для зарубежных инвесторов говорится в статье, опубликованной в немецкой экономической газете

О привлекательности сегодняшней России для зарубежных инвесторов говорится в статье, опубликованной в немецкой экономической газете  В Токио встречаются участники мирового политического форума «Современное государство, стандарты демократии и критерии эффективности»

В Токио встречаются участники мирового политического форума «Современное государство, стандарты демократии и критерии эффективности» Макеты двух «беспилотников» представит холдинг «Вертолеты России» на

Макеты двух «беспилотников» представит холдинг «Вертолеты России» на  После почти двухлетнего простоя Большой адронный коллайдер (БАК) Европейского центра ядерных исследований выходит на проектную мощность. С помощью БАКа ученые хотят экспериментально получить новые знания о строении материи и обнаружить таинственный бозон Хиггса.

После почти двухлетнего простоя Большой адронный коллайдер (БАК) Европейского центра ядерных исследований выходит на проектную мощность. С помощью БАКа ученые хотят экспериментально получить новые знания о строении материи и обнаружить таинственный бозон Хиггса. Настоящую ракету «Искандер» и «шоу танцующих танков» увидят посетители первого международного форума «Технологии в машиностроении-2010» (30 июня — 4 июля).

Настоящую ракету «Искандер» и «шоу танцующих танков» увидят посетители первого международного форума «Технологии в машиностроении-2010» (30 июня — 4 июля). Беспрецедентная по масштабам экологических и социально-экономических последствий

Беспрецедентная по масштабам экологических и социально-экономических последствий Россия и Украина восстанавливают полномасштабное и взаимовыгодное военное и военно-техническое сотрудничество

Россия и Украина восстанавливают полномасштабное и взаимовыгодное военное и военно-техническое сотрудничество Российские железнодорожники приступают к испытаниям скоростных поездов «Аллегро», которые уже в конце этого года будут «бегать» между Санкт-Петербургом и Хельсинки, сообщили в ОАО «Российские железные дороги».

Российские железнодорожники приступают к испытаниям скоростных поездов «Аллегро», которые уже в конце этого года будут «бегать» между Санкт-Петербургом и Хельсинки, сообщили в ОАО «Российские железные дороги». В Санкт-Петербурге завершил свою работу трехдневный 14-й Международный экономический форум. В отличие от предыдущего заседания, где в центре внимания находилось реформирование международной финансовой системы, на встрече в этом году президент РФ Д. Медведев выдвинул ряд конкретных идей, главным образом, касающихся вопросов привлечения иностранных инвестиций, осуществления модернизации российской экономики. Он подчеркнул, что в настоящее время страна остро нуждается в «инвестиционном буме», создание благоприятных условий для инвесторов, по мнению главы государства, должно стать центральным направлением в работе по совершенствованию российской экономики.

В Санкт-Петербурге завершил свою работу трехдневный 14-й Международный экономический форум. В отличие от предыдущего заседания, где в центре внимания находилось реформирование международной финансовой системы, на встрече в этом году президент РФ Д. Медведев выдвинул ряд конкретных идей, главным образом, касающихся вопросов привлечения иностранных инвестиций, осуществления модернизации российской экономики. Он подчеркнул, что в настоящее время страна остро нуждается в «инвестиционном буме», создание благоприятных условий для инвесторов, по мнению главы государства, должно стать центральным направлением в работе по совершенствованию российской экономики.